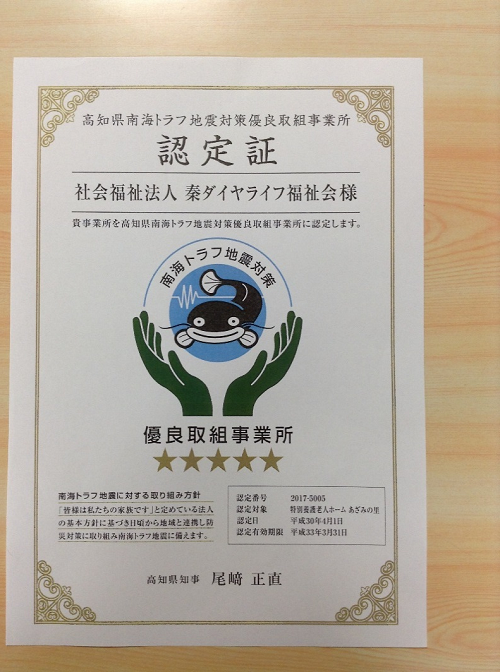

あざみの里が5つ星認定をいただきました!

平成30年3月23日に高知サンライズホテルで行われた高知県南海トラフ地震対策優良取組事業所認定制度(主催:高知県)の認定交付式に出席し岩城副知事より5つ星の認定証を交付いただきました。

「南海トラフ地震に対する取り組み方針 ☆☆☆☆☆」

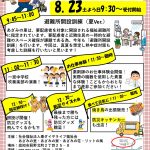

近年、発生が予想されています南海地震対策に向けた備えが進んでいるなか、平成30年3月23日、高知県南海トラフ地震対策優良取組事業所認定制度(主催:高知県)の5つ星認定をいただいてから、現在まで避難所の開設、備蓄物資の検討、避難訓練などの災害対策を考えてきました。私達は地域住民とも南海地震を乗り越えていくため、施設だけでなく、地域住民といっしょに防災への取り組みを行っていかなければなりません。

福祉避難所として必要な取り組み

間城 和毅

高知県・社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 特別養護老人ホーム あざみの里 生活相談員

あざみの里と地域概要

高知県は人口約74万人、高齢化率32.8%(全国2位)です。四国南部の温暖な気候で降水量が多く、自然環境にも恵まれています。また、昔から台風銀座と呼ばれるほどに、台風の通り道で台風被害が多いところでもあります。さらに近年では南海トラフ地震が起こる確率が高まっており、県内でも対策が進められています。「特別養護老人ホーム あざみの里」は、住み慣れた地域で最期まで生活ができ、最適な医療と介護のサービスが受けられるよう、平成14年に住宅地の中に開設しました。

あざみの里があるのは、高知市の中心部から少し北にある薊野という地域です。昔から生活されている方も多いのですが、すぐ近くを高速道路が走っているので交通の便が良く、ショッピングモールもできて多くの人が往来する地域に発展しました。

歳を重ねるにしたがって一日一日を大切に楽しく、ダイヤのように輝いた人生を送っていただきたいという願いから、平成13年に社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会が設立されました。当法人は現在、高齢者・障がい者福祉を含めた13事業所を展開しています。

あざみの里

あざみの里 絆の広場

絆の広場 あざみの家

あざみの家 三つ星日記

三つ星日記 あざみの荘

あざみの荘 ぼっちり横丁

ぼっちり横丁 風の大地

風の大地 ヘルパーステーションあざみ

ヘルパーステーションあざみ 馴染み横丁

馴染み横丁 リットの風

リットの風 誠和園

誠和園